Supabase(スーパーベース・スパベース)の使い方2回目。今回はSupabaseでデータベースを使ってみます。

今回は社内備品管理用のWebアプリのデータベースとして、Supabaseを使うという想定でいきます。

社内備品を管理するためのWebアプリのデーターベースを作ってみよう♪

あら、なんだか実践的でワクワクするわ。

事前準備① ツールインストール

下記をご用意ください。

- Node.jsのインストール

- 公式サイトからダウンロードしてインストールしてください。

- 生成AIツール(Claude Code, Codex, GeminiCLIなど)

- Claude Codeインストールはこちらの記事ご覧ください。

事前準備② 備品管理アプリを作る

Claude Code等を使って、下記のようなプロンプトで、ReactによるWebアプリを作っておきます。

【Webアプリ開発用プロンプト例】

CRUD処理っていうのは、データを新規作成・更新・削除・表示する処理のこと。データベースを使う場合は、多くの場合、このCRUDを実装しています。

確かに。何か作ったら、編集したり、消したり、表示したりするわ。

まずはシンプルなCRUD処理のデータベースとしてSupabase連携を試してみましょ。

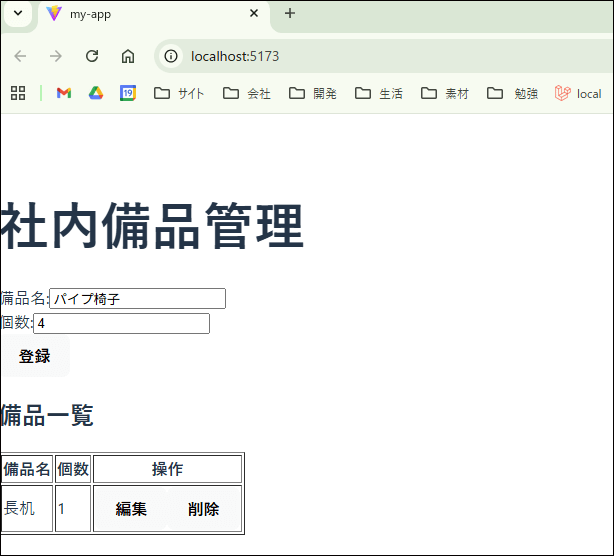

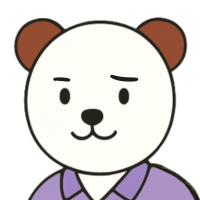

こんな社内備品管理アプリをつくっておきます。

Supabaseのアカウントを作成

それでは早速、Supabase操作に入っていきます。もしまだの場合には、まずはSupabaseでアカウントを作成します。

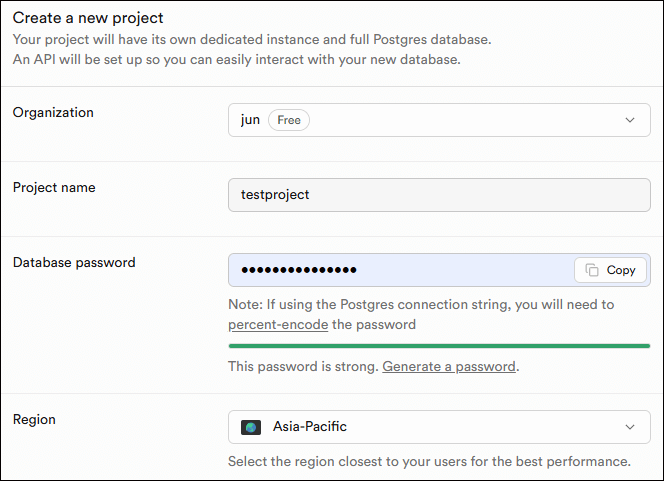

プロジェクトを新規作成

Supabase内でNew Projectをクリックして新規プロジェクトを作ります。設定はデフォルトでOKです。

データベースを新規作成

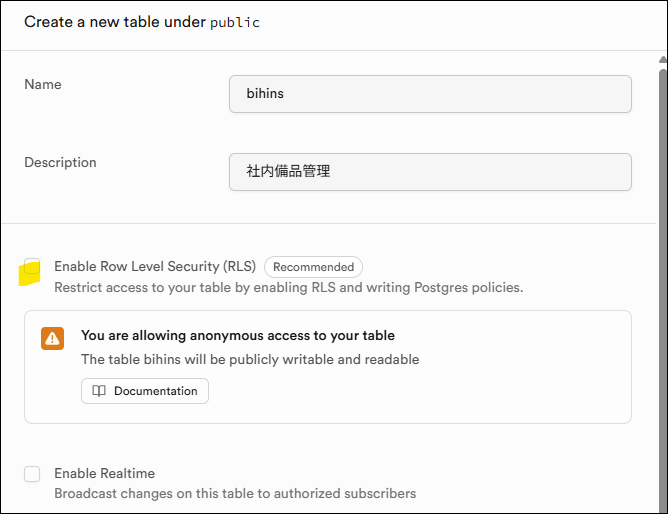

プロジェクト作成後に表示される【Create a new table】 ボタンをクリックして、データベーステーブルを作成します。

ちなみにtableは、英語でデータベース内の表のこと。

なるほど。

Nameは「bihins」とし、お好みでDescriptionもいれます。

Enable Row Level Security(RLS)はデフォルトでチェックが入っています。こちらはセキュリティ上とても大事なのですが、テストの際にはここにチェックが入っているとエラーになります。テスト時には、まずはチェックを外しておきましょう。

RLSって?

データベースへのアクセスを制御できる機能。チェックが入っていることで、ルールで許可した人しかアクセスできなくできるの。

あら、なんて厳重な。

ね。でもテストのときは、まずはだれでもアクセス可能な形にしたいから、チェックを外しておくと便利。

ただ、本番環境では必ずRLSを有効にしてね。

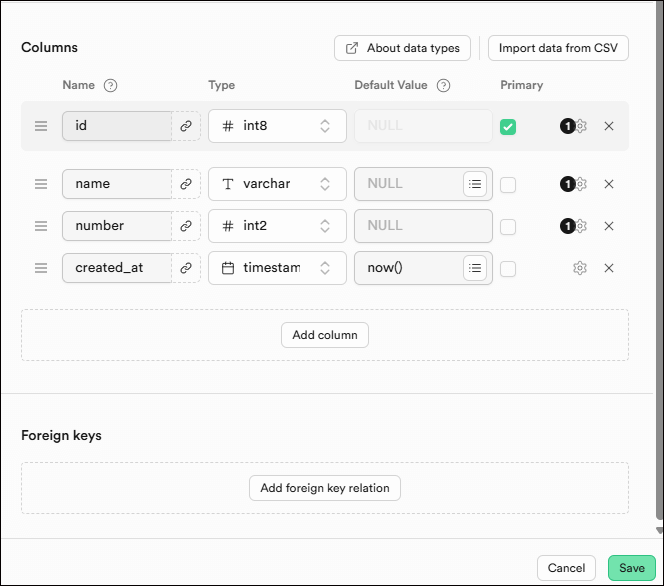

下の方にはカラム設定欄があります。[id]と[created_at]カラムはデフォルトで存在しています。

ここに「Add columns」ボタンを押して、[name]と[number]カラムを追加します。Typeはそれぞれ[varchar]と[int2]にします。

一番左の三本線をクリックして、お好みに応じて、カラムの順序の入れ替えます。

Typeは、どんなタイプ(型)のデータをいれるか。varcharは文字(テキスト)をいれる型で、int2は2バイトの整数。今回みたいな在庫数をいれるなら、これで十分かな。

いちいちタイプをいれるのって、めんどくさいわね。

確かに。でもこうしておくと、変なデータをいれられにくくなるし、メンテもしやすくなるよ。Supabaseは、こんなふうに分かりやすく設定できるのが良いところなの。

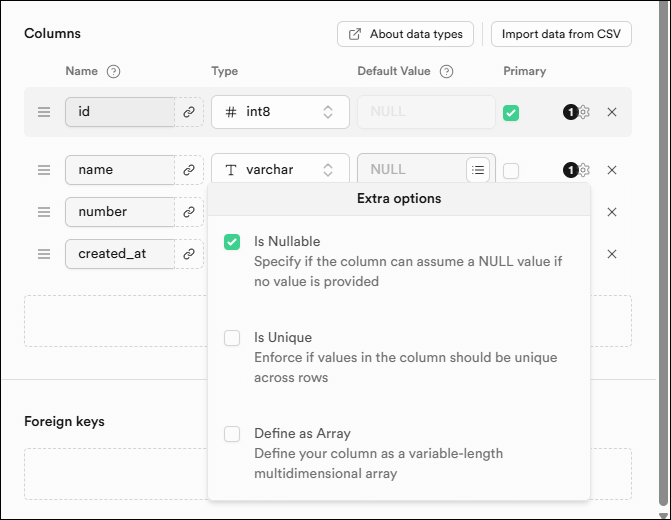

なおSupabaseでは、Null値許容かどうかなどの設定も、手軽に実施できます。デフォルトではNull値許容となっていますが、各カラムの横の歯車マークを押して、簡単に設定を変えることができます。

えっと、ぬる(Null)って?

この部分が空っぽでもOKかってこと。最初は考えなくてもデフォルトのままでOK。ただ、こういった設定も手軽に行えるって覚えておいて。

最後に「Save」ボタンを押せば、データベースの完成です。

テーブル作成用の公式マニュアルはこちら。

SupabaseとWebアプリの連携

ローカル上のWebアプリとSupabaseを連携する場合には、連携用のコードの追加が必要となります。ここからは、ローカルでの作業になります。作成したWebアプリがあるディレクトリの中で作業していきましょう。

.envファイルの追加

まずはWebアプリが入っているディレクトリの中に、.envファイルを作り、そこに今回のプロジェクトの情報をいれておきましょう。

【.env】

|

1 2 |

VITE_SUPABASE_URL=××× VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=××× |

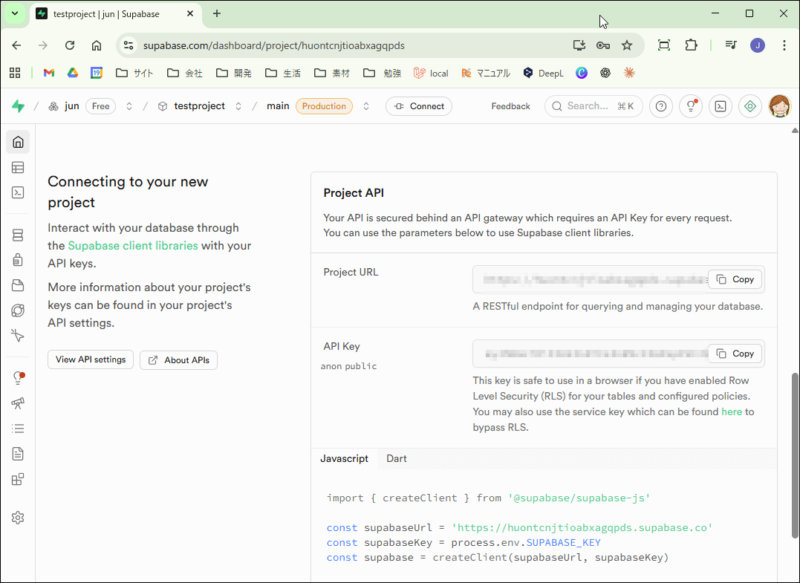

URLとKey情報は、Supabaseのプロジェクトトップ画面に記載されています。「VITE_SUPABASE_URL」には「Project API」のProject URLを、「VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY」には、とAPI Key情報をいれます。

Supabaseライブラリのインストール

次に、ローカルのWebアプリに、Supabaseライブラリをインストールします。下記コマンドを実行します。

|

1 |

npm install @supabase/supabase-js |

ライブラリを入れた後、プロジェクト内の srcディレクトリ内にlibディレクトリを作成します。その中に、supabase.tsファイルを作成し、下記コードをいれます。

【supabase.ts】

|

1 2 3 4 5 6 |

import { createClient } from "@supabase/supabase-js"; export const supabase = createClient( import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL, import.meta.env.VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY ); |

.envファイルに書いた連携情報を読み込むファイルとなります。

なおライブラリはインストールせず、CDNでも利用できます。公式マニュアルはこちら。

既存のコードの変更

最後に既存のコードも変更しておきます。これも生成AIに頼んでしまいましょう。

下記はプロンプトの書き方例です。

【Supabase連携用コードを書くためのプロンプト例】

コードを書き変える時は、不要なコード削除の指示もいれておくといいよ。

それぐらい気を利かしてほしいけど。生成AIには丁寧に言わないと伝わらないのね。

テストしてみる

これでOKです。Webアプリを立ち上げて、連携をテストしてみてください。下記は、わたしの環境で開発した備品管理用アプリとなります。

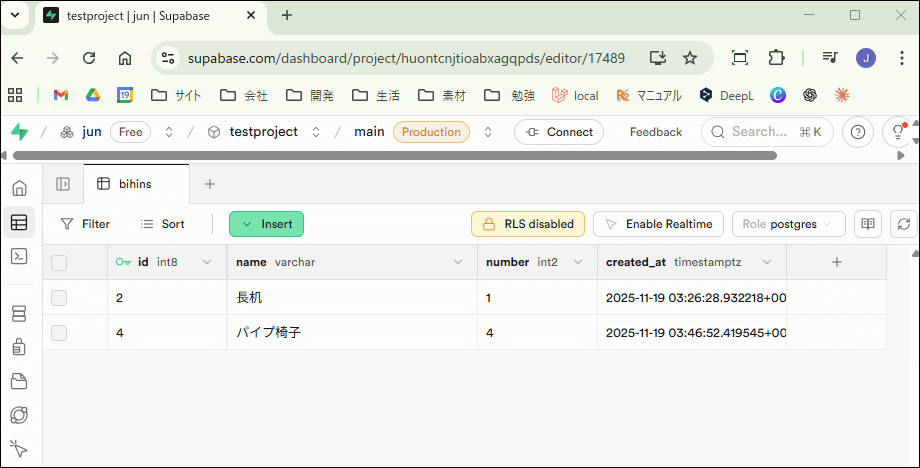

備品を新規登録したら、Supabaseのデータベースにも反映されているかチェックしてみてくださいね。

あら!ちゃんと登録されているわ。すごい。

データベース登録が目で確認できると嬉しいよね。

React以外のWebアプリ

なおReact以外にも、Supabaseは色々なWebアプリと連携が可能です。有名どころでいえば、Next.jsとの連携が挙げられます。

使用するものによって連携方法が異なります。下記の公式サイトのサイドバーから、ご利用の環境を選択して、連携方法を確認できます。

さいごに

Supabaseのデータベース、いかがでしたか?

とりあえずの連携はできましたが、まだまだお伝えしたいことはあります。たとえばRLSを使って、セキュリティをしっかり高めていく方法をご紹介したいところ。

今回、とりあえず使わなくしたRLSね。

そう!これが実はとっても大事で、Supabaseの特徴でもあるの。

そのために、まずは認証機能をつけるところから始めていきましょう。次回、Supabaseの認証機能のつけ方は、こちらご覧ください。

気になったら、次回もぜひ見て下さいね。更新した時はXなどでお知らせします。よかったらフォローしてください。