バイブコーディングを分かりやすくご紹介するために、漫画を始めてみました^^

今回は第4回目。ひつじのバイブコーディング学校がスタート。最初の授業です。よかったら、読んでみてくださいね。

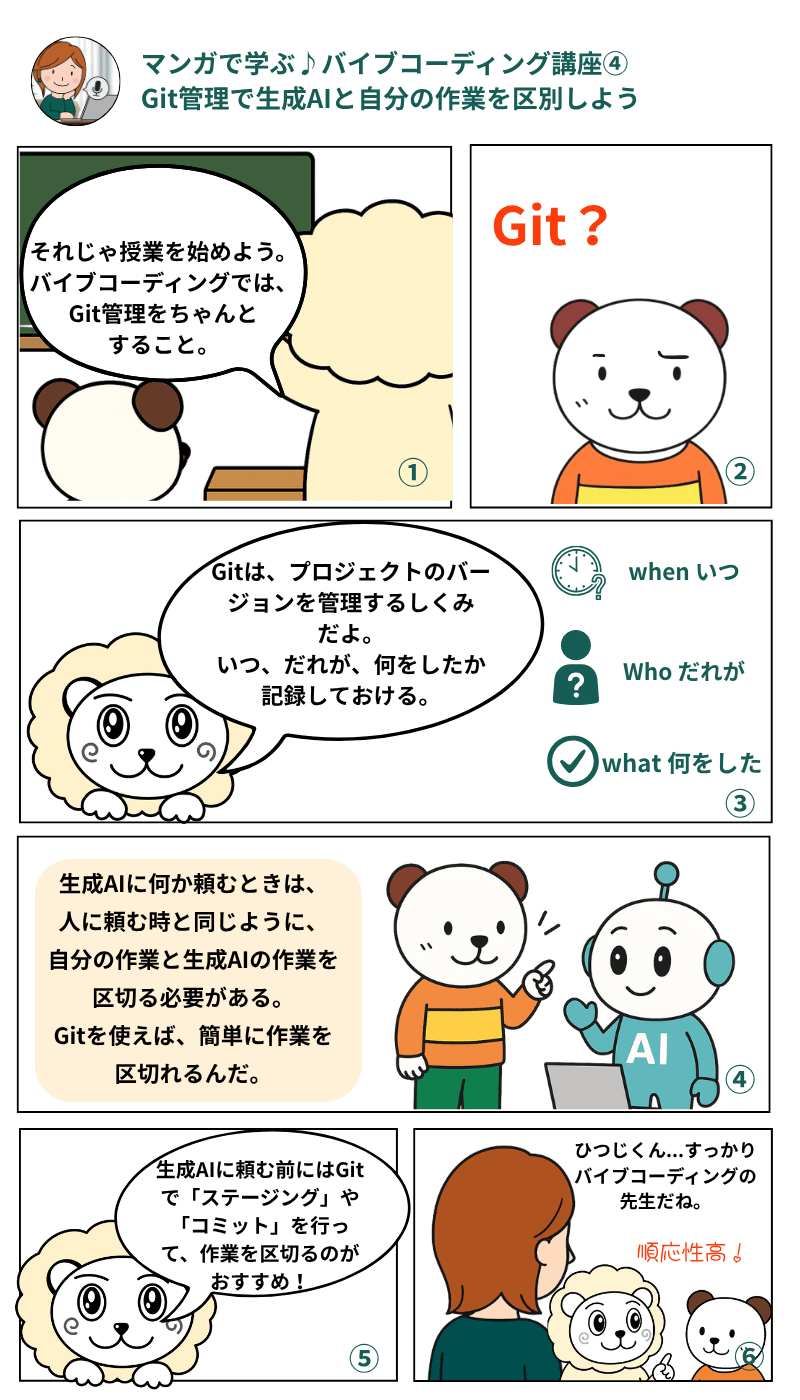

Git管理で生成AIと自分の作業を区別しよう

バイブコーディングでWebアプリを作るとき、AIにコードを書いてもらうだけでなく、自分の作業ときちんと切り分けておくことも大切です。

そこで出てくるのが「Git(ギット)」。Gitについて、もう少し詳しくお伝えしていきますね。

Gitとは?

Gitは、いつ・だれが・なにを変更したかを記録できる、バージョン管理システムです。

Webアプリ開発では、ほぼ必須といっていいくらい、重要なしくみです。

バイブコーディングでのGitの使い方

バイブコーディングは、いってみれば、生成AIとの共同作業です。

生成AIに作業を任せると、うっかり既存のコードを書き換えられてしまったりするかもしれません。

そんなときにも、Gitで作業を区切っておけば、「ここまでは自分がやった」「ここから先はAIがやった」とちゃんと見分けがつきます。

Gitの4つの基本ステップ

Gitには、以下のような基本ステップがあります。

-

📝 ステージング: 変更したファイルの中から、記録に残したいものを「準備エリア」に移す

-

💾 コミット: 準備エリアの内容を「確定した記録」として保存する

-

☁️ プッシュ: ローカル(自分のパソコン)の記録を、GitHubなどのリモートリポジトリにアップロードする

-

📥 プル: リモートリポジトリの変更を、自分のパソコンやサーバーに反映する

バイブコーディングではステージングやコミットを活用しよう

生成AIに作業を頼む前に、まずは自分の変更をステージングしておきましょう。作業がある程度まとまっていれば、コミットまでしてからAIにパスすると安心です。

実際の方法は、下記の動画版を見てみてくださいね。6分あたりから、ステージングとコミットを実施しています。

↓↓

大きな機能追加には「ブランチ」も活用しよう

Devin や Claude Code などを使って、大きな機能をまとめてAIに追加してもらうときには、ブランチの活用もおすすめです。

「ブランチ」とは、メインの開発ラインから枝分かれした別の作業スペースのこと。

チーム開発では、外部の人に依頼するときにブランチを使うのが基本ですが、 バイブコーディングでも、AIを“外部の開発者”として扱うイメージでブランチを使うと安全です。

さいごに

「マンガで分かるバイブコーディング」で、楽しみながら、バイブコーディディングを学んでもらえたら嬉しいです。

「面白い」「続きみたい」と思っていただけたら、ぜひ、Xでフォローしてくださいね。新しくマンガを書いたら、Xに投稿していきます。

★第1回目から読みたい!と思ったらこちらから★

なお、今回の連載で行っている「バイブコーディングを基本から学んでWebサイトを公開する」方法は、【バイブコーディングセミナー】にて実践いただけます。

Git管理についても、セミナー内で実践していきます。

現在、その【バイブコーディングセミナー】を一部、無料でプレゼントしております。ご興味あれば、ぜひ下記からご覧ください。

わたしのほうでは、Webアプリ開発セミナー、コンサル、内製化支援なども行っております。本格的なご相談をご希望の方は、こちらのページもご覧ください。