VS Code上でGitHub Copilotをいれると、生成AI機能を便利に使えます。

ただし、初期設定のまま使うとプライバシー面で気になる部分もあります。本記事では 無料で使う方法と、安心して利用するためのセキュリティ設定 をご紹介します。

Github Copilot(コパイロット)インストール方法と使い方

インストール方法は次のとおりです。なおGitHubアカウントが必要となります。

① Visual Studio Codeをインストール

② Copilotインストール

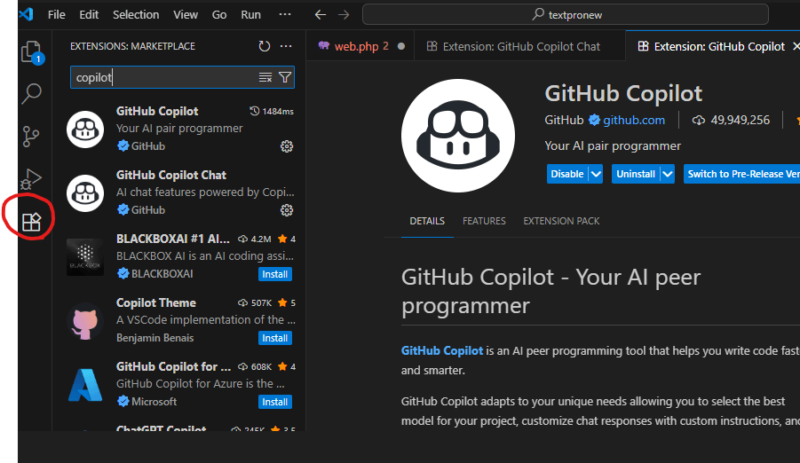

サイドバーの拡張機能(赤枠)クリック。検索ボックスで「copilot」を入力。

GitHub CopilotとGitHub Copilot Chatをインストール。

③ VS CodeでGitHubにログイン

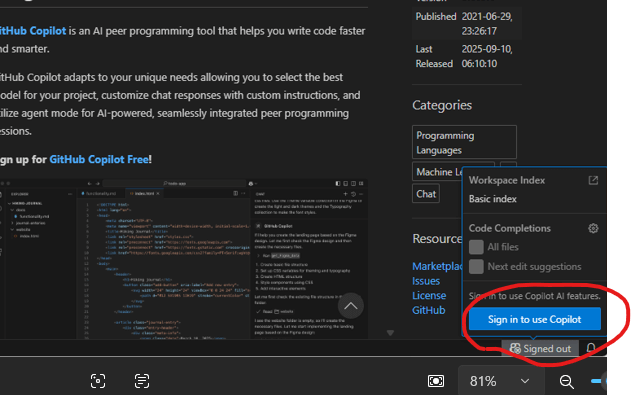

右下より、「Sign to use Copilot」を選択。GitHubにログイン。

ここまででOKです。

インストール後は、コードを入力すると、自動補完機能が働き、コード入力中に、コードの候補が表示されます。「tab」キーを押すと、提案(サジェスト)されたコードを入力できます。またサイドバーから、Copilotに質問ができます。

Github Copilotの自動補完機能をオフする方法

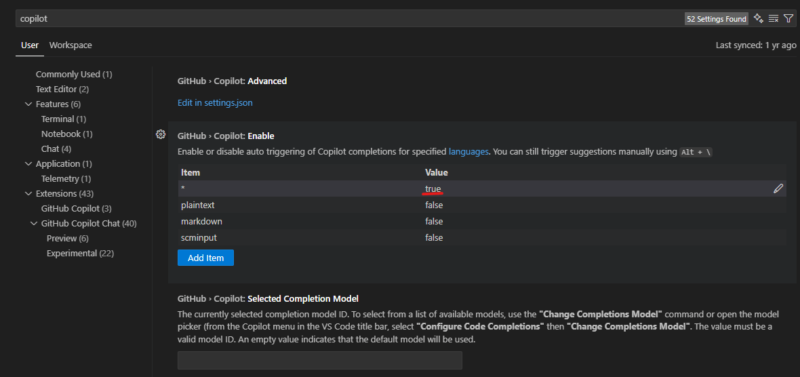

個人的には、コパイロットは間違った提案が多く、この点は使いにくいと感じています。もし提案を表示したくない場合には、次のように設定を変えます。

- VS Codeの設定画面(左下の歯車マークをクリック)

- 上部でcopilotと入力し、copilotの設定画面を表示

- GitHub:Copilot Enableで、「*」の右側をFalseに変更(赤線部分)↓↓

![]()

サジェストを表示したい時のみ、Alt+\ (Macの場合は Option + \)で手動でサジェスト機能を呼び出せます。

サジェストが多すぎると感じたら、お試しください。

Github Copilotセキュリティの設定

さらに、気になる方はプライバシー関連の設定も変えておきましょう。

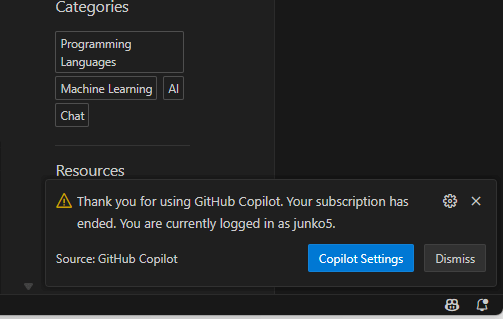

GitHub連携後、再度VS Codeに戻ると、右下にCopilot Settingsが表示されます。

クリックすると、GitHubのCopilot設定ページとなります。変更したいポイントをまとめます。

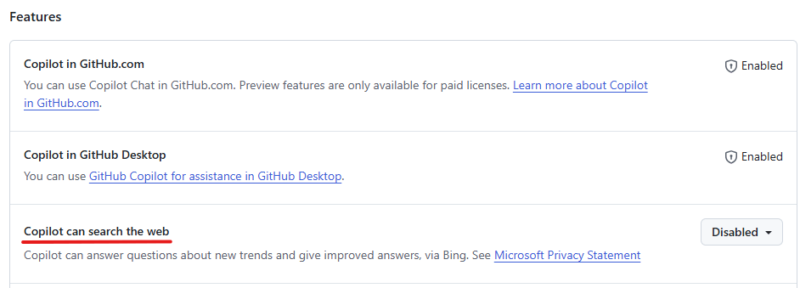

Features設定

Faaturesの項目には、「Copilot can search the web」というオプションがあります。

こちらは、Copilot Chat が Bing を使って最新情報やトレンドを検索し、回答に取り入れる機能。入力内容が外部(Bing)に送信される可能性があります。

デフォルトでは「Disabled(利用しない)」となっているので、そのままで良いのですが、個人の学習や試用など、用途によってはオンでも良いでしょう。

Privacy設定

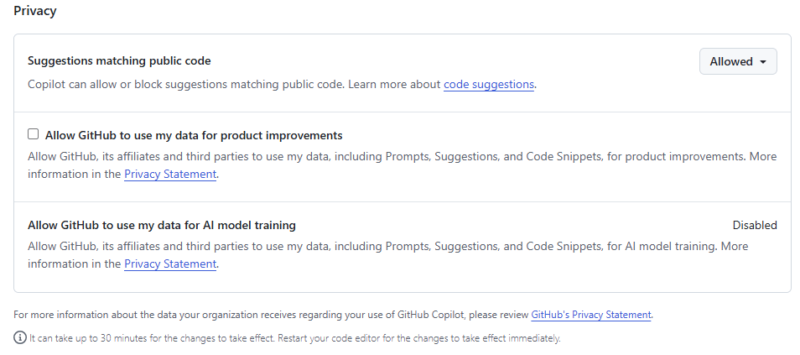

Privacyの項目には、下記の3つのオプションがあります。

各項目の意味と、セキュリティ面での推奨設定は次のとおりです。

-

Suggestions matching public code

公開コードと一致する提案を許可するかどうか。

企業での商用利用なら「ブロック」が良いですが、個人の試用なら許可の方が使いやすいでしょう。利用シーンによって選び方を変えるのがポイントです。 -

Allow GitHub to use my data for product improvements

利用データをサービス改善に使う許可。

プライバシー重視ならオフに。 -

Allow GitHub to use my data for AI model training

AIモデル学習用のデータ利用(デフォルト無効)。

そのままでOK。

無料版の制限

Copilot Free(無料版) には利用制限があります。大きな制限は、

-

コード補完:月 2,000 回まで

-

チャット質問(Premiumリクエスト):月 50 回まで

- 利用できるモデルの制限

回数を超えると翌月まで待つ必要があります。有料プランは月10ドル~となります。

さいごに

生成AIを使えるエディタはCursorやWindsurfなどもあります。それぞれ特徴が異なりますが、GitHub Copilotよりも、こういった新しいエディタを使う人も増えている印象です。

個人的には、まずはVS CodeとGithub Copilotを試した上で、他のツールを使うのがおすすめです。色々と比較できて、有料版を決める上での判断がしやすいと感じるからです。

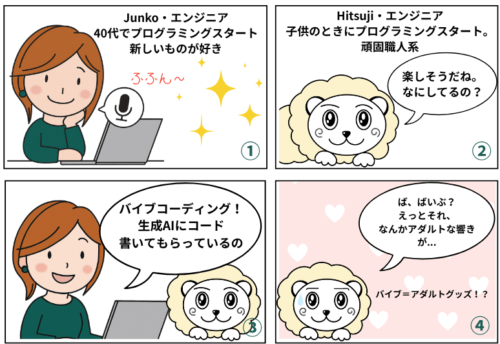

なお、生成AIを使ってコードを組むことを「バイブコーディング」と呼んだりしますが、本ブログでは、バイブコーディングを分かりやすく学べるマンガ記事を連載中です。

よかったらこちらも見てみてくださいね。エディタに関しては第9話からでてきます。

また、わたしのほうでは、生成AIを使った開発業務効率化や内製化のための研修・コンサルティングのご相談を承っています。ご興味があれば、「お問い合わせ」ページをご覧ください。

プロフィール・サービスご紹介動画もご用意しています♪