MCPは今話題の技術となります。正式名称はModel Context Protocol(モデル・コンテクスト・プロトコル)。

「え、何それ?」「聞いたことがあるけど、よく分からなかった」

と思ったら、この先読んでくださいね。わかりやすくお伝えしていきたいと思います。

【Youtube動画編もあります。併せてご覧ください】

MCPとは何か?

「MCP」は、Anthropic社(Claudeを開発した会社)が中心となって提案した生成AIと外部ツールをつなぐための新しい“共通規格”です。

生成AIは非常に強力ですが、それ単体では「文脈を深く理解する」のが苦手です。実務で使う場合には、以下のような情報が不可欠です:

- 社内のドキュメント

- リアルタイムのデータ

- ファイルやコードベースの状況 など

このような文脈となる情報をAIにうまく渡すために生まれたのがMCPです。

もちろん、MCPなしでも、こういった情報を取得することは可能です。ですが、共通規格みたいなものがないと、AIごとに仕様がバラバラ、ツールごとに接続方法が異なるなど、手間がかかる状況となります。

MCPを使えば、どの生成AIでも、どのツールでも、共通の手順でつなぐことが可能になります。つまりMCPは、「AIといろんなツールをつなぐためのUSB Type-Cみたいなもの」 というイメージです。

MCPを提唱したのはClaudeを開発したAnthropic社ですが、公式ページには、次のように書かれています。

Early adopters like Block and Apollo have integrated MCP into their systems, while development tools companies including Zed, Replit, Codeium, and Sourcegraph are working with MCP to enhance their platforms—enabling AI agents to better retrieve relevant information to further understand the context around a coding task and produce more nuanced and functional code with fewer attempts.

https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol?utm_source=chatgpt.com

【日本語訳】

これにより、AIエージェントが関連情報をより適切に取得し、コーディングタスクの文脈(context)を深く理解し、より的確で機能的なコードを少ない試行回数で生成できるようになっています。

MCPの構造

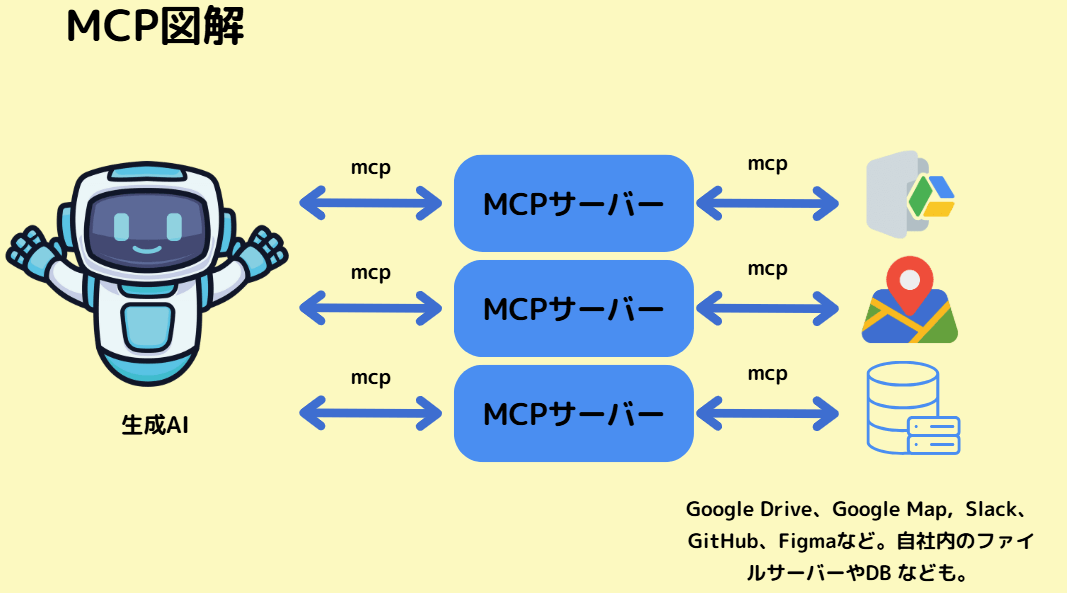

MCPを分かりやすく図解すると、下記のようになります。

生成AI(クライアント)と外部ツールは、MCPサーバーを通じて接続されています。

生成AIは、MCP経由で外部の情報やツールにアクセスし、必要なデータを取得します。このデータを用いて、最終的な回答を作成します。

外部の情報を活用することで、回答の正確性や有用性が向上します。

MCPサーバーが接続する外部ツールには、Google Drive、Slack、GitHub、Figmaなどのクラウドサービスのほか、自社のファイルサーバーやデータベースなども含まれます。

MCPを使ってみよう♪

もし「MCPを試してみたい!」と思ったら、Claudeや、Claude Code、Cursorなどを通じて使用できます。

現在のところ、一番手軽に試せるのは、Claudeかと思います。たとえばClaudeを開き、設定/コネクタより、接続できます。

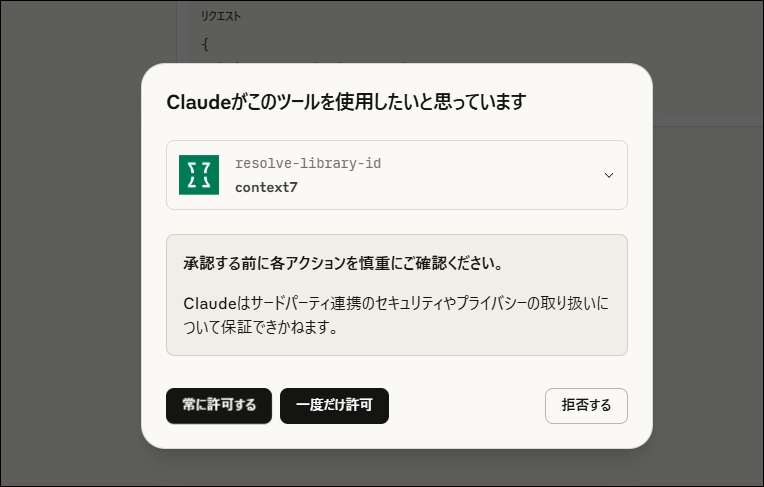

自分でMCPサーバーを増やしたいと思ったら、「カスタムコネクタを追加」(上記画像の赤線部分のボタン)をクリックして、必要事項を入力します。上記では、context7というカスタムコネクタを追加しています。

ちなみに、MCPサーバーに接続しようとした時には、しつこいぐらいに「これ安全じゃないかもだけどいいの?」と聞かれました^^;

MCPのセキュリティリスク

MCPは便利な仕組みですが、まだ新しいだけに、セキュリティリスクがあります。ここ大事なので、お伝えしていきますね。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 外部からおかしなコードを入れられる

- プロンプトインジェクション(AIの振る舞いを変える命令文が含まれる)

- 情報漏洩

実際に以下のような問題が報告されています。

2025年7月、JFrog社がMCPツール「mcp-remote」で深刻なセキュリティ問題を発見しました。

さいごに

「MCPについて、わかってきた!」と感じて頂けたらうれしいです。

便利な技術ですが、ただその反面、セキュリティの不安はあります。また、イマイチ使いにくいところも。

ChatGPTやGeminiでも利用を進め初めているようですが、各社慎重になっているのも納得です。

とはいえセキュリティ部分には注意しつつも、新しくて便利な技術を知っておくのが大事かなと思っております。

また具体的な利用方法などについては、別途書こうかなと思っています。ご興味あれば、見に来てください。

なお、わたしのほうでは、生成AIをつかった効率化のコンサル、バイブコーディングのご相談など承っています。変化の時代に悩んだら、下記よりお気軽にご相談ください。

最後はCursorで調整-120x68.png)